Au théâtre Royal de la Comédie Claude Volter :

…Un héros de laboratoire, entouré de disciples, de femmes remarquables et de conflits magnifiques.

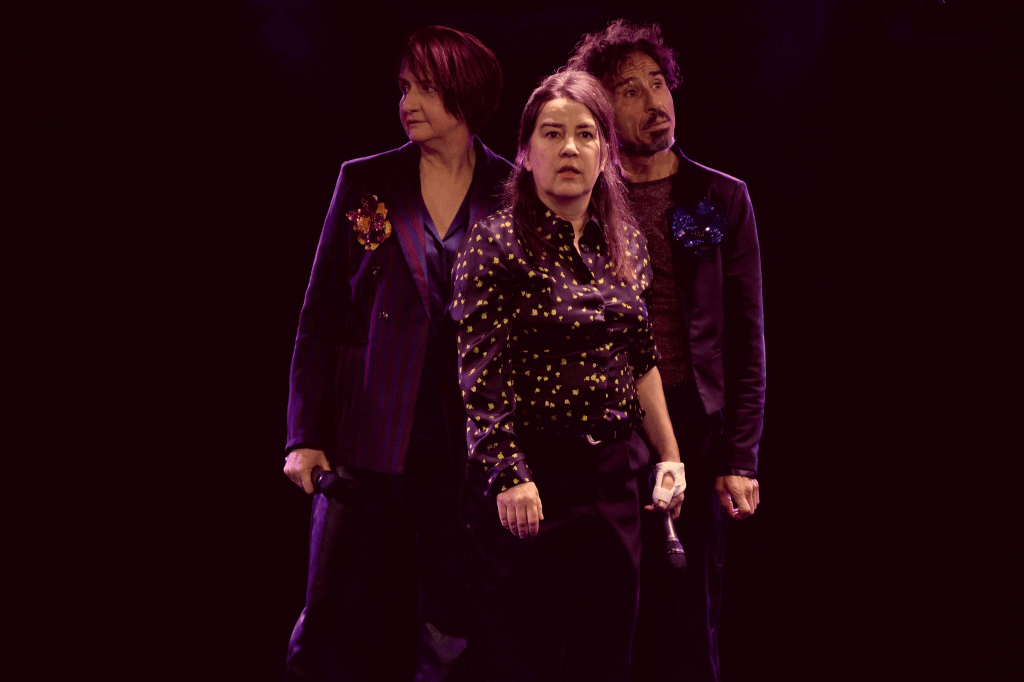

C'est parti, comme sur des roulettes ! Cinq personnages grandeur nature, pris dans les glaces du temps se voient pris dans un cube miroitant sur le plateau de la Comédie Claude Volter. Encore des miroirs ! Ces révélateurs biologiques et psychiques. En hauteur, largeur et profondeur, les personnages prennent vie sous la lumière des projecteurs. Voilà pour le décor prodigieux de Renata Gorka et la substance de la pièce. Ajouter deux comédiens étourdissants : Nicolas Pirson et Hélène Theunissen, qui sautent héroïquement d’un rôle à l’autre, dans une légèreté magistrale.

En spectateur assoiffé de découvertes, on a très vite l’impression de participer à un événement unique, vibrant, inoubliable, dont on sent que la gestation a été un travail formidable. Celui de Christine Delmotte-Weber, autrice, metteuse en scène de plus de 50 pièces dans nos différents théâtres bruxellois et réalisatrice belge. Diplômée de l’INSAS, en mise en scène théâtre et réalisation télévision et radio, puis en méthodologie et en psychopédagogie au Conservatoire Royal de Bruxelles, excusez du peu, elle dirige la compagnie Biloxi 48 depuis sa création en 1987. Elle nous a séduit avec des œuvres marquantes telles que Antigone d'Henry Bauchau, Rhinocéros de Ionesco, l’inoubliable Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n’avez pas pu brûler ! et l’an dernier : Je voudrais mourir par curiosité, à la Comédie Claude Volter.

La véritable histoire de Sigmund Freud est une fois de plus, un spectacle qui emporte, nous bouscule et nous émerveille, non seulement par l’intelligence de son propos, mais par la magie de son incarnation scénique. Quel exploit : c’est carrément la Pensée qui surgit, qui prend vie, qui explose en émotions dans un rythme presque débridé. Et l’insaisissable subconscient qui virevolte devant nos yeux. La pièce opère comme une fouille archéologique du psychisme humain. C’est captivant.

Inspirée du roman de Susann Heenen-Wolff, la pièce déborde d’audace et de finesse malgré l’absence d’histoire. On assiste à la naissance d’un concept, l’inconscient, dans sa dimension la plus vivante et la plus palpitante. L’énergie du spectacle est communicative, le spectateur est happé par ce laboratoire d’idées où chaque échange, chaque confrontation, fait jaillir des étincelles de réflexion.

Freud, ici, rayonne d’humanité. Il apparaît tour à tour pédagogue, père, tyran bienveillant, théoricien prudent, juif viennois inquiet, vieil enfant curieux, humain impuissant devant la maladie qui l’accable. Il apparait moins fondateur que fondu dans l’architecture de ce qu’il invente. On comprend que la psychanalyse n’est pas sortie d’un unique cerveau génial, mais d’un vrai champ de bataille. Entouré de figures hautes en couleur, il apparaît tour à tour mentor, explorateur, questionneur vibrant, sans cesse traversé par le doute et l’audace. Fascinant personnage, riche et attachant. On apprend mille choses… et on achètera le livre à la sortie ! La psychanalyse naît sous nos yeux, d’une constellation d’êtres passionnés, animés par le feu de la découverte.

La mise en scène des conflits se décline en affrontements théoriques, en duels affectifs, en secousses historiques… On ressent la tension, la nécessité du combat pour que l’idée progresse. Le théâtre est un laboratoire où la contradiction est le tremplin de la créativité. À chaque obstacle, une révélation, un éclair, et l’inconscient surgit, là où personne ne l’attendait.

Mais surtout, quelle jubilation, celle de voir les femmes occuper le devant de la scène, et même incarner d'un bout à l'autre la voix même du grand Sigmund ! Merci à cette merveilleuse actrice, Hélène Theunissen qui pendant une heure trente anime sans répit, toute une collection de personnages. Et ces femmes : Lou Andreas-Salomé, Marie Bonaparte, Anna Freud… quel trio de choc ! Des femmes qui n’étaient pas de simples patientes mais de nouvelles théoriciennes. Elles déplacent la théorie vers la sexualité vécue, le corps, l’enfance, le trauma. On sent littéralement la modernité en train de s’inventer. A mille lieues bien sûr de faire tapisserie, ou d’éplucher des légumes, elles bousculent, interrogent, inventent, déplacent les frontières. Par la force de leur présence et la profondeur de leurs points de vue, elles révèlent la psychanalyse sous un jour neuf, audacieux, absolument passionnant. Le spectacle n’affirme-t-il pas avec panache que le féminin est la condition même de cette aventure intellectuelle ? Elles obligent Freud à se confronter à ce qu’il ne voit pas. Lou apporte la bisexualité psychique et la poésie du désir, La princesse Marie Bonaparte apporte le corps, l’orgasme, la mesure anatomique, l’expérience vécue, la fille de Freud, Anna apporte l’enfance, le père, le développement, l’homosexualité.

Autre découverte réjouissante : l’enfance, traitée avec une sensibilité rare dans cette scène où Sándor Ferenczi, éminent psychanalyste hongrois du XXe siècle, introduit la fameuse « confusion des langues ». L’enfant n’est pas un adulte miniature, c’est un sujet qui sent avant de comprendre. C’est Ferenczi qui a élaboré le concept de « traumatisme d’identification », où l’enfant, plongé dans un abîme de confusion et de douleur, s’identifie involontairement à l’agresseur dans une tentative désespérée de comprendre et d’assimiler une expérience traumatisante. L’enfant serait-il le cœur battant de la subjectivité moderne ?

Et que dire de la manière imprévisible mais tellement juste, dont la guerre fait irruption sur scène ! Un court moment sur les “trembleurs de guerre” : la Première Guerre mondiale comme événement psychique fondateur de notre monde actuel. Le surgissement du trauma, tout cela est rendu avec une brûlante intensité. Et si la psychanalyse était montrée comme une réponse vibrante aux secousses du siècle, un miroir de notre fragilité collective. C’est inattendu, puissant et bouleversant. Et quel sera notre avenir ?

Ce spectacle hors du commun est incandescent, intelligent, généreux, il devient une expérience, une aventure, une fête de l’esprit et un questionnement. Une phrase nous hante « L’homme n’est pas maître dans sa propre maison ». Elle résonne comme un manifeste vibrant et profondément humain. La « maison » représente notre psychisme humain. Des forces invisibles, pulsions, désirs refoulés, traumatismes d'enfance dictent souvent nos comportements à notre insu.

C’est donc lesté d’une réelle énergie communicative que l’on quitte La véritable histoire de Sigmund Freud : la tête pleine d’idées, l’envie de creuser le sujet, de débattre, de rêver, de réfléchir. On prend la mesure de ce que la modernité doit à cette invention fulgurante : la subjectivité, l’acceptation de nos contradictions, la beauté de l’inachevé. Et la perception poignante de l’inachevé de notre psychisme en perpétuelle évolution. Au bout du spectacle, c’est La véritable histoire de Sigmund Freud, qui ne nous quitte pas !

Dominique-Hélène Lemaire, Deashelle pour le réseau Arts et lettres

Du 21 janvier au 1er février 2026 , à la Comédie Claude Volter.

LA «VÉRITABLE» HISTOIRE DE SIGMUND FREUD

de SUSANN HEENEN-WOLFF

AVEC : HÉLÈNE THEUNISSEN & NICOLAS PIRSON

ADAPTATION THÉÂTRALE ET MISE EN SCÈNE : CHRISTINE DELMOTTE-WEBER

ASSISTANAT GENÉRAL : ANTOINE MOTTE DIT FALISSE

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : RENATA GORKA, ASSISTANT COSTUMES : CHRISTOPHE MARTELLEUR

CRÉATION LUMIÈRE : JÉRÔME DEJEAN, ASSISTANAT LUMIÈRE : CANDICE HANSEL

MONTAGE PHOTO : JEREMY BRUYNINCKX

CONSTRUCTION DÉCOR : ATELIER PIRATE

RÉGIE : BRUNO SMIT

ADMINISTRATION : HERVÉ PLASMAN

PHOTOS : LARA HERBINIA

Une production de la Compagnie Biloxi 48, de la Comédie Royale Claude Volter et du Théâtre de la Valette.