Ce soir le Brussels Philharmonic est dans ses murs. Il réside en effet à Bruxelles dans le Studio 4 du bâtiment Flagey, très réputé pour son acoustique. Le tout commence par une joyeuse mise en époque : celle des Années Folles. Voici Ragtime de Stravinsky «Le jazz me donne de l’appétit » disait le compositeur. « Une œuvre que j'avais composée immédiatement après avoir composé ma partition du soldat et qui, bien que de dimensions modestes, est significative par l'appétit que me donnait alors le jazz, jailli d'une façon si éclatante aussitôt la guerre finie. Sur ma demande, on m'avait envoyé toute une pile de cette musique qui m'enchanta par son côté réellement populaire et par la fraîcheur et la coupe encore inconnue de son mètre, langage musical révélant ostensiblement sa source nègre. Ces impressions me suggérèrent l'idée de tracer un portrait-type de cette nouvelle musique de danse et de lui donner l'importance d'un morceau de concert, comme autrefois les contemporains l'avaient fait pour le menuet, la valse, la mazurka, etc. Voilà ce qui me fit composer mon Ragtime pour onze instruments : instruments à vent, à cordes, percussion et un cymbalum hongrois » C’est l’époque du « Great Gatsby » où l’on souhaitait célébrer le retour de la prospérité après le carnage de la première guerre mondiale et oser le rêve de tous les possibles. Le rêve américain, en somme. Cette musique a un goût de fraîcheur et de spontanéité, les harmonies qui fusent déjà de l’orchestre sous la baguette de Michel Tabachnik sont une promesse du caractère rutilant de la suite du concert.

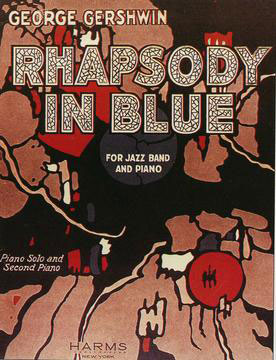

Gershwin va suivre avec la splendide Rhapsodie in Blue que nous n’avions jamais entendue si modelée, si chatoyante. Une nonagénaire au teint bien juvénile. Michel Tabachnik nous baigne dans une énergie et une vitalité qui tranchent sérieusement avec notre morosité post-moderne. Dès les premières mesures le spectateur européen ne peut que se mettre à rêver de grand large et même de la statue de la liberté qui se présente à l’aurore aux yeux éberlués d’un voyageur transatlantique. Magie de l’interprétation de Jean-Yves Thibaudet. Le dialogue du pianiste et de l’orchestre célèbre la liberté, la fantaisie et le génie du moment. La musique semble composée sur place alors que tout le monde en connait la mélodie, si pas les replis secrets. Des flots d’émotions joyeuses contrastent avec un climat de pure nostalgie, d’attachement à la nature, lieu privilégié de ressourcement. Il y a ce grand souffle orchestral qui paraît inépuisable, des appels de cuivres vibrants, des solos de violon en fusion - tantôt rires tantôt larmes - et un pianiste passionné qui lâche ses inventives cadences, ses trilles et pulsions avant que l’orchestre ne renchérisse de façon étincelante. Le tout, paré de sonorités majestueuses.

Gershwin va suivre avec la splendide Rhapsodie in Blue que nous n’avions jamais entendue si modelée, si chatoyante. Une nonagénaire au teint bien juvénile. Michel Tabachnik nous baigne dans une énergie et une vitalité qui tranchent sérieusement avec notre morosité post-moderne. Dès les premières mesures le spectateur européen ne peut que se mettre à rêver de grand large et même de la statue de la liberté qui se présente à l’aurore aux yeux éberlués d’un voyageur transatlantique. Magie de l’interprétation de Jean-Yves Thibaudet. Le dialogue du pianiste et de l’orchestre célèbre la liberté, la fantaisie et le génie du moment. La musique semble composée sur place alors que tout le monde en connait la mélodie, si pas les replis secrets. Des flots d’émotions joyeuses contrastent avec un climat de pure nostalgie, d’attachement à la nature, lieu privilégié de ressourcement. Il y a ce grand souffle orchestral qui paraît inépuisable, des appels de cuivres vibrants, des solos de violon en fusion - tantôt rires tantôt larmes - et un pianiste passionné qui lâche ses inventives cadences, ses trilles et pulsions avant que l’orchestre ne renchérisse de façon étincelante. Le tout, paré de sonorités majestueuses.

Michel Tabachnik interrompt les applaudissements pour son retour après la pause et emmène public et musiciens dans la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Gestes larges et généreux. Ampleur. C’est à nouveau l’appel nostalgique de la nature ou la nostalgie de la terre natale qui alterne avec des accords de choc pour le Nouveau Monde. Il vit sa partition intensément, enchaînant révérences, caresses souples de la pointe de la baguette, doigt paternel sentencieux, balancements dansés, chuchotements complices… Voilà l’immense versatilité des atmosphères créées par le chef d’orchestre, depuis la férocité jusqu’au clin d’œil bienveillant au piccolo. On ne peut pas détacher son regard du sculpteur musical à l’œuvre. Il vagabonde entre les crescendos paroxystiques et les pianissimos de velours avec une maîtrise et une définition absolues. Michel Tabachnik projette la partition en mille éclats comme s’il ne faisait que partager avec les musiciens les dons et l’inspiration d’un homme -orchestre. Dans un passage particulièrement fort en impact dramatique, le visage du maître de musique est abîmé d’émotion et on s’imagine percevoir des voix graves de chœurs d’hommes sourdre parmi les musiciens.

Encore un mouvement également inspiré du poème de Longfellow. Dvořák veut nous faire percevoir une « fête dans la forêt », avec une danse des Peaux-Rouges.

Mais des souvenirs de danses villageoises du Far East européen ont ressurgi sur des rythmes de presque valse. La jubilation refait surface, voilà l’ensemble musical à l’assaut du ciel, Michel Tabachnik piétine et fait éclore les talents et la créativité de chaque pupitre à chaque nouveau motif. C’est l’éloge de la confiance dans l’homme sage et honnête. L’âme des violons chante sa réussite avec émotion, suivie par les violoncelles et les flûtes. C’est harmonieux, et tout en équilibre. Aucune faute d’hubris et les musiciens et leur chef peuvent être fiers d’une performance qui sillonne avec tant de bonheur un tel continent d'expressivité. Cela ne peut se terminer que par un vibrant bis, lui aussi très acclamé. Car le bonheur flotte dans la salle. Et aussi dans les sourires épanouis des musiciens du Brussels Philharmonic. How about a European Dream?

Carnaval d’été…dans les ruines

Carnaval d’été…dans les ruines

Le retour vers les voitures est l’occasion de commentaires amusés des noctambules. Cela fait aussi partie du jeu : où garer autour de ce site prestigieux? Le plus près est parfois à plus d’un kilomètre! Et une fois votre véhicule retrouvé, armez-vous de patience pour rejoindre l’autoroute au pas! Il faut l’avouer, parquer très loin du site n’est pas une si mauvaise idée, pour ceux qui s’impatientent derrière le volant! Consolation de taille pour les mélomanes : celle de ne pas rater sur Musiq 3 la proclamation des résultats du concours Reine Elisabeth, en direct.

Le retour vers les voitures est l’occasion de commentaires amusés des noctambules. Cela fait aussi partie du jeu : où garer autour de ce site prestigieux? Le plus près est parfois à plus d’un kilomètre! Et une fois votre véhicule retrouvé, armez-vous de patience pour rejoindre l’autoroute au pas! Il faut l’avouer, parquer très loin du site n’est pas une si mauvaise idée, pour ceux qui s’impatientent derrière le volant! Consolation de taille pour les mélomanes : celle de ne pas rater sur Musiq 3 la proclamation des résultats du concours Reine Elisabeth, en direct. Magistral, flamboyant et austère à la fois. La Maria Stuarda du compositeur lyrique italien Donizetti est un des plus beaux exemples du Bel Canto, technique préférée dans l'opéra européen jusqu’au milieu du XIXe siècle. Las, il fut censuré par ses contemporains pour des raisons de contenu irrévérencieux pour l’époque. Et il faudra attendre que l’ombre du Wagnérisme s’estompe pour que la renaissance du Donizettisme s’opère (vers les années 1970) et que le public renoue avec cette œuvre lyrique empreinte de romantisme brûlant que La Malibran interpréta en 1835. Depuis lors, c’est l’engouement et du public et des chanteurs pour des partitions défiant la technique vocale.

Magistral, flamboyant et austère à la fois. La Maria Stuarda du compositeur lyrique italien Donizetti est un des plus beaux exemples du Bel Canto, technique préférée dans l'opéra européen jusqu’au milieu du XIXe siècle. Las, il fut censuré par ses contemporains pour des raisons de contenu irrévérencieux pour l’époque. Et il faudra attendre que l’ombre du Wagnérisme s’estompe pour que la renaissance du Donizettisme s’opère (vers les années 1970) et que le public renoue avec cette œuvre lyrique empreinte de romantisme brûlant que La Malibran interpréta en 1835. Depuis lors, c’est l’engouement et du public et des chanteurs pour des partitions défiant la technique vocale. Mais Elisa Barbero, qui incarne la Reine Elisabeth I face à sa cousine Marie Stuart, ne doit en rien la jalouser. Les deux soprani prime donne sont complémentaires et explorent à fond les replis passionnels de l’âme féminine. Toutes deux armées de timbres très contrastés pour la première et très riches pour la seconde, réalisent des interprétations dramatiquement impeccables.

Mais Elisa Barbero, qui incarne la Reine Elisabeth I face à sa cousine Marie Stuart, ne doit en rien la jalouser. Les deux soprani prime donne sont complémentaires et explorent à fond les replis passionnels de l’âme féminine. Toutes deux armées de timbres très contrastés pour la première et très riches pour la seconde, réalisent des interprétations dramatiquement impeccables. Leur virtuosité va de pair avec une grande justesse dans l’expression des sentiments. Le point culminant du drame, c’est le finale de l’acte II, lors de la rencontre des deux reines. Elisa Barbero donne libre court à son hostilité vis-à-vis de sa cousine. Elle chante en aparté « E sempre la stessa, superbaorggliosa, coll’alma fastosa, m’ispira furor ! » avant que les fameuses imprécations injurieuses de Marie Stuart ne scellent sa sentence de mort. La réalité historique, il est vrai, a été un peu adaptée : jamais les deux reines ne se sont affrontées pour remporter le cœur d’un même amoureux, le comte Robert Leicester. Mais la tentation romantique était grande pour Donizetti de suivre de près l’intrigue de la pièce originale de Schiller où la jalousie féminine et les intrigues de cour sont une source inépuisable de drame qui mène souvent à un destin funeste. Le tout est doublé ici d’une intrigue politique sanglante de grand format.

Leur virtuosité va de pair avec une grande justesse dans l’expression des sentiments. Le point culminant du drame, c’est le finale de l’acte II, lors de la rencontre des deux reines. Elisa Barbero donne libre court à son hostilité vis-à-vis de sa cousine. Elle chante en aparté « E sempre la stessa, superbaorggliosa, coll’alma fastosa, m’ispira furor ! » avant que les fameuses imprécations injurieuses de Marie Stuart ne scellent sa sentence de mort. La réalité historique, il est vrai, a été un peu adaptée : jamais les deux reines ne se sont affrontées pour remporter le cœur d’un même amoureux, le comte Robert Leicester. Mais la tentation romantique était grande pour Donizetti de suivre de près l’intrigue de la pièce originale de Schiller où la jalousie féminine et les intrigues de cour sont une source inépuisable de drame qui mène souvent à un destin funeste. Le tout est doublé ici d’une intrigue politique sanglante de grand format.  De la pièce de Schiller il ne reste que 6 personnages et deux actes. Mais quel concentré de génie ! Du début jusqu’à la fin, l’atmosphère est électrique et chargée de maléfices alors que Marie Stuart se pose de plus en plus en ange pur et lumineux. Malgré l’enfermement, elle trouve à se ressourcer dans la nature bienveillante et à s’adresser à Dieu en direct !

De la pièce de Schiller il ne reste que 6 personnages et deux actes. Mais quel concentré de génie ! Du début jusqu’à la fin, l’atmosphère est électrique et chargée de maléfices alors que Marie Stuart se pose de plus en plus en ange pur et lumineux. Malgré l’enfermement, elle trouve à se ressourcer dans la nature bienveillante et à s’adresser à Dieu en direct !